Come lavoro

Metodo di lavoro

Eseguo percorsi diagnostici e di intervento applicando una metodologia specifica, in relazione al case-study che si presenta.

Laddove non mi venga fornita, mi occupo personalmente della valutazione preliminare della problematica specifica e, in un secondo momento, formulo un piano di trattamento condividendo gli obiettivi con le figure genitoriali o caregivers del bambino o ragazzo. Prosegui all’interno di questa pagina per scoprire alcune modalità di valutazione, strumenti e procedure di intervento che applico.

Sintesi

La valutazione psicodiagnostica degli apprendimenti

La valutazione del linguaggio

L’intervento cognitivo comportamentale in età evolutiva

Mindfulness per bambini

L’ABA

L’analisi funzionale dei comportamenti problemA

Il VB MAPP

Percorsi abilitativi/riabilitativi

Il metodo Feuerstein

Metodo di studio efficace in dieci incontri

SCOPRI ALCUNE MODALITÀ DI VALUTAZIONE, STRUMENTI E PROCEDURE DI INTERVENTO CHE APPLICO

La valutazione psicodiagnostica degli apprendimenti

Ciascuna valutazione psicodiagnostica degli apprendimenti include:

1. motivo dell’invio;

2. anamnesi e background (anamnesi della storia di sviluppo e della storia psicosociale, storia scolastica, comprese le abitudini di studio, le attitudini, le abitudini di vita del soggetto);

3. risultati ai test (elenco dei test somministrati con i punteggi e l’interpretazione dettagliata dei risultati);

4. classificazione diagnostica (criteri diagnostici ai quali si fa riferimento, ad es. criteri espressi dall’ICD 10);

5. strumenti dispensativi e compensativi eventualmente suggeriti.

Il Decreto n. 5669 del 12 luglio 2011, del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, attuativo della Legge 170/2010, riconosce giuridicamente la dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia come Disturbi specifici di Apprendimento. La diagnosi di dislessia, disortografia e disgrafia non può essere effettuata prima della fine del secondo anno, mentre la diagnosi di discalculia non può essere effettuata prima della fine del terzo anno, entrambe del primo ciclo di istruzione. È fondamentale una diagnosi precoce, così da mettere in atto opportuni interventi che possano prevenire insuccessi scolastici e favorire un maggiore senso di autoefficacia e autostima nel bambino.

Il Protocollo diagnostico prevede diversi livelli di approfondimento. In ogni momento della valutazione si deve tenere conto degli aspetti di diagnosi differenziale con altri disturbi cognitivi, neurologici, psicopatologici e sensoriali. La valutazione clinica prevede l’impiego di Test specifici standardizzati i cui esiti saranno opportunamente valutati in relazione alle caratteristiche cliniche osservate.

Riporto di seguito un elenco dei test utilizzati:

∘ valutazione intellettiva cognitiva mediante test muticomponenziale WISC-IV, o per bambini e ragazzi di madrelingua non italiana e per bambini con disturbo del linguaggio mediante test monocomponenziale Leiter R;

∘ PROVE MT-3 per valutare rapidità, correttezza decifrativa e comprensione di un testo in bambini della scuola primaria e ragazzi della scuola secondaria di primo grado;

∘ DDE-2 (batteria per la valutazione della dislessia e disortografia evolutiva) per valutare rapidità, correttezza decifrativa di lettere, parole e non parole, frasi in bambini di scuola primaria e ragazzi di secondaria di primo grado e per valutare le abilità di scrittura (scrittura sotto dettatura di parole, non parole e frasi);

∘ batteria per la valutazione della scrittura e competenza ortografica nella scuola dell’obbligo di Tressoldi e Cornoldi per la scuola primaria e secondaria di primo grado;

∘ DDO 2 per valutare la capacità di scrittura lessicale e sublessicale in bambini della scuola primaria secondaria di primo grado;

∘ BDE per valutare le abilità logico – matematiche dalla terza classe della scuola primaria fino alla prima classe della scuola secondaria di primo grado;

∘ BIA (Batteria Italiana per l’ADHD) per individuare l’eventuale compresenza di specifici problemi nell’ambito dell’attenzione e iperattività;

∘ batteria di valutazione neurologica per l’età evolutiva BVN 5-11 al fine di valutare principali funzioni cognitive quali linguaggio, funzioni esecutive, attenzione e funzioni mnestiche in bambini dai 3 agli 11 anni di età;

∘ batteria neuropsicologica NEPSY-II per una valutazione di specifici domini cognitivi, in bambini e ragazzi dai 3 ai 16 anni di età.

Al termine del percorso diagnostico è prevista la restituzione alla famiglia dei dati ottenuti dalla valutazione tramite colloquio e la consegna della certificazione. Sarà cura della famiglia comunicare l’esito della valutazione diagnostica al pediatra e all’Istituto scolastico, i quali, per i pazienti diagnosticati, possono fare riferimento alla sottoscritta per qualsiasi approfondimento. La certificazione, su richiesta della famiglia, può essere trasmessa per via telematica, nel rispetto della normativa sulla privacy.

La valutazione del linguaggio

La valutazione del linguaggio nei primi mesi e anni di vita del bambino si avvale di contributi di diversi strumenti:

∘ anamnesi;

∘ raccolta e analisi di un campione di eloquio spontaneo;

∘ questionari per i genitori;

∘ osservazione di momenti di gioco dal più libero al più strutturato;

∘ test strutturati.

Tra i questionari da far compilare ai genitori o caregiver vi è il PVB (Primo Vocabolario del Bambino), il cui scopo è di raccogliere informazioni sul primo sviluppo comunicativo linguistico del bambino. È suddiviso in due schede:

∘ gesti e parole (8-17 mesi);

∘ parole e frasi (12-36 mesi).

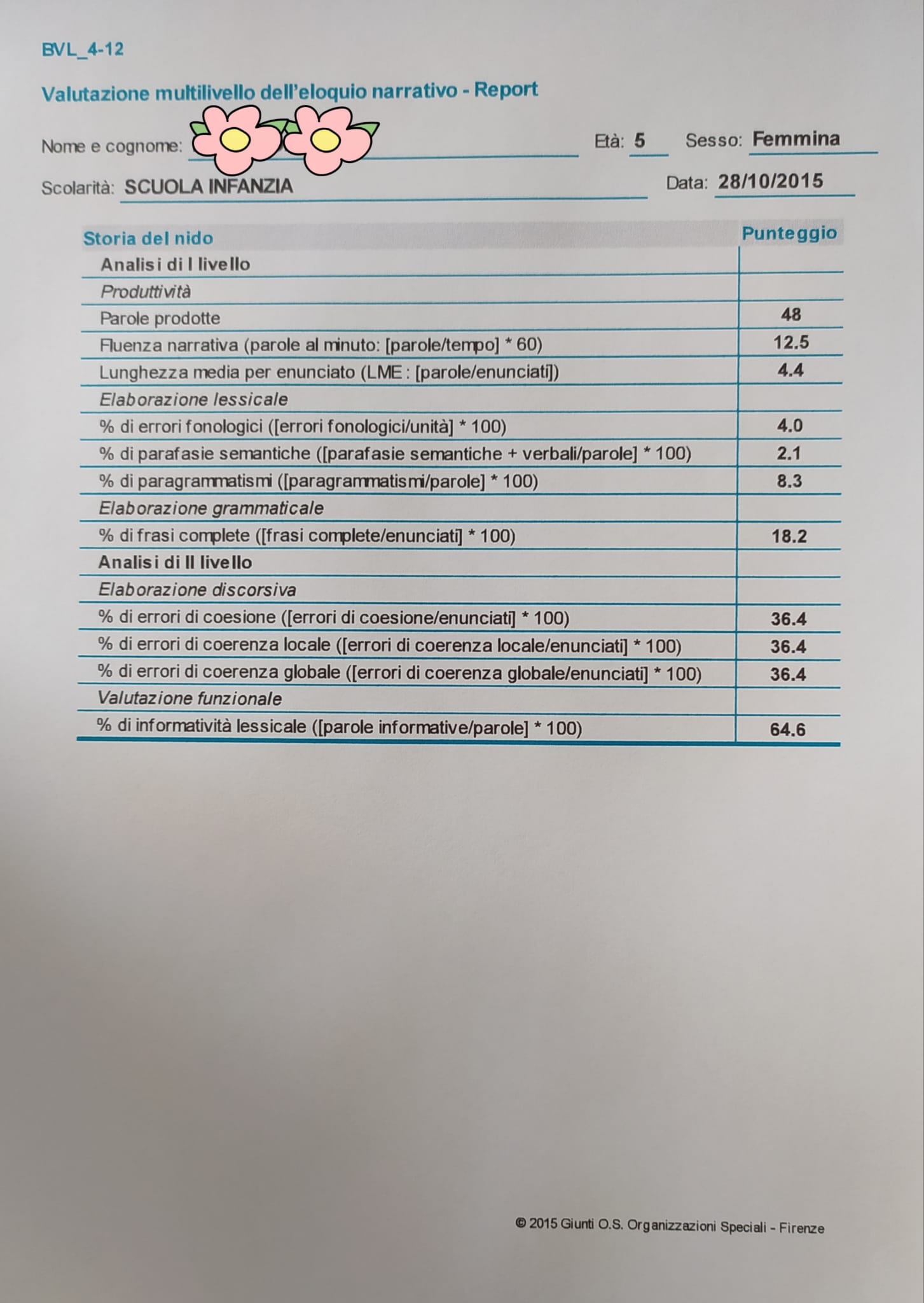

La raccolta di queste informazioni sul primo linguaggio consente di tracciare l’inventario fonetico del bambino. Test specifici valutano capacità di comprensione e di produzione. Il TFL è un test di valutazione del vocabolario ricettivo ed espressivo per bambini tra i 3 e i 6 anni di età. Utile strumento per valutare il livello di sviluppo del linguaggio nelle sue diverse componenti (fonologica morfosintattica costruzione della frase e del periodo) è il test TVL (2,5-6 anni). Per bambini e ragazzi dai 4 ai 12 anni vi è la BVL 4-12 che valuta in modo sistematico abilità fonologiche, lessicali, semantiche, pragmatiche e discorsive in compiti di comprensione e produzione.

La batteria BVN 5-11 contiene prove di linguaggio:

∘ discriminazione uditiva (si colloca a monte dell’abilità di comprensione);

∘ ripetizione di non parole;

∘ analisi fonemica;

∘ fusione fonemica;

∘ denominazione;

∘ comprensione sintattica.

La batteria NEPSY-II contiene 7 test che valutano le funzioni di comprensione ed espressione del linguaggio quali: l’elaborazione fonologica, la denominazione, il recupero e la produzione libera di parole dalla memoria semantica e la coordinazione oro motoria.

Dalla somministrazione dei test e questionari e dall’osservazione è possibile costruire un profilo delle capacità funzionali del bambino e individuare problemi di linguaggio in età evolutiva. Laddove necessario, confrontando con altre prove neuropsicologiche, è possibile valutare se linguaggio è più o meno compromesso rispetto ad altre funzioni superiori.

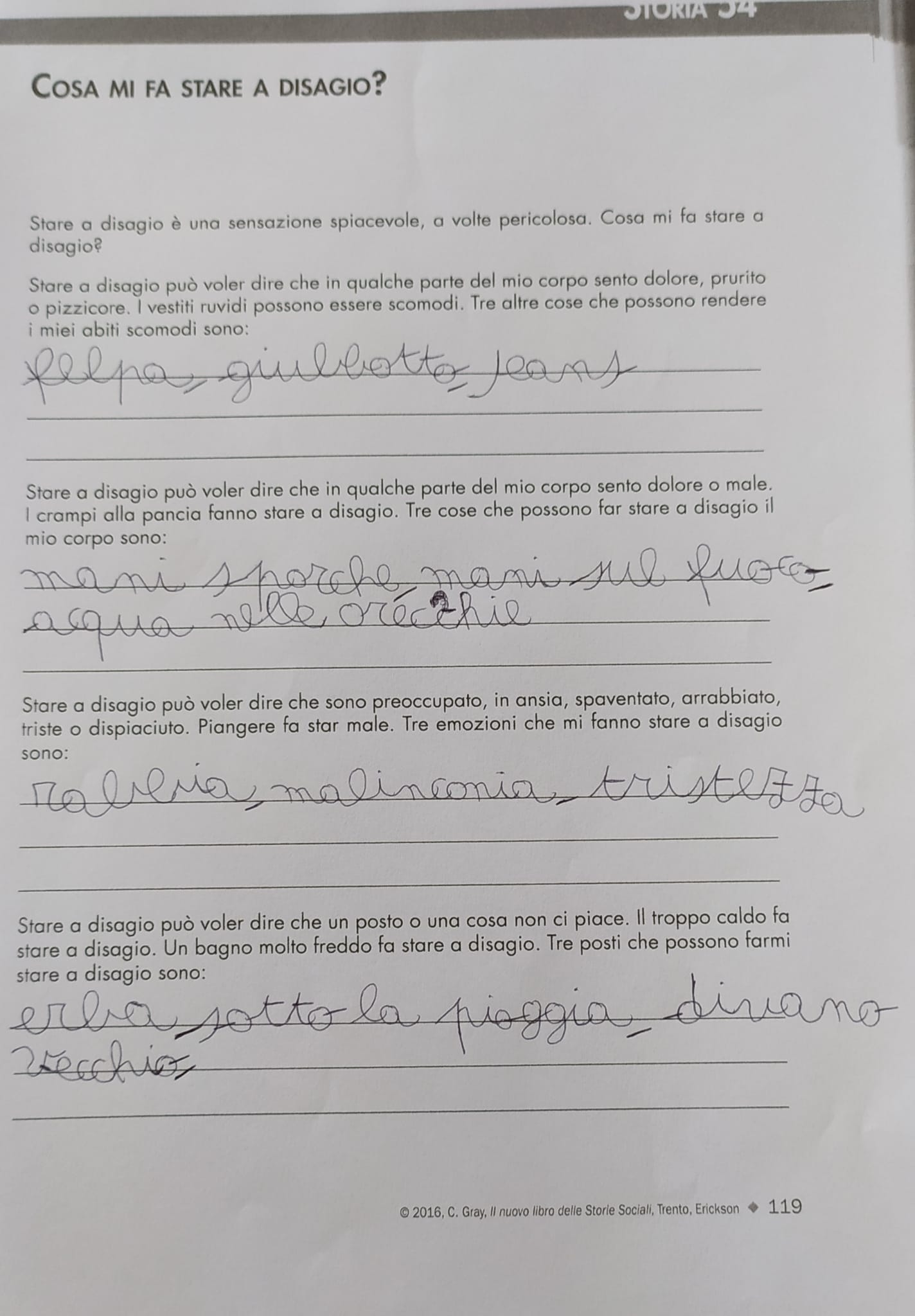

L’intervento cognitivo comportamentale in età evolutiva

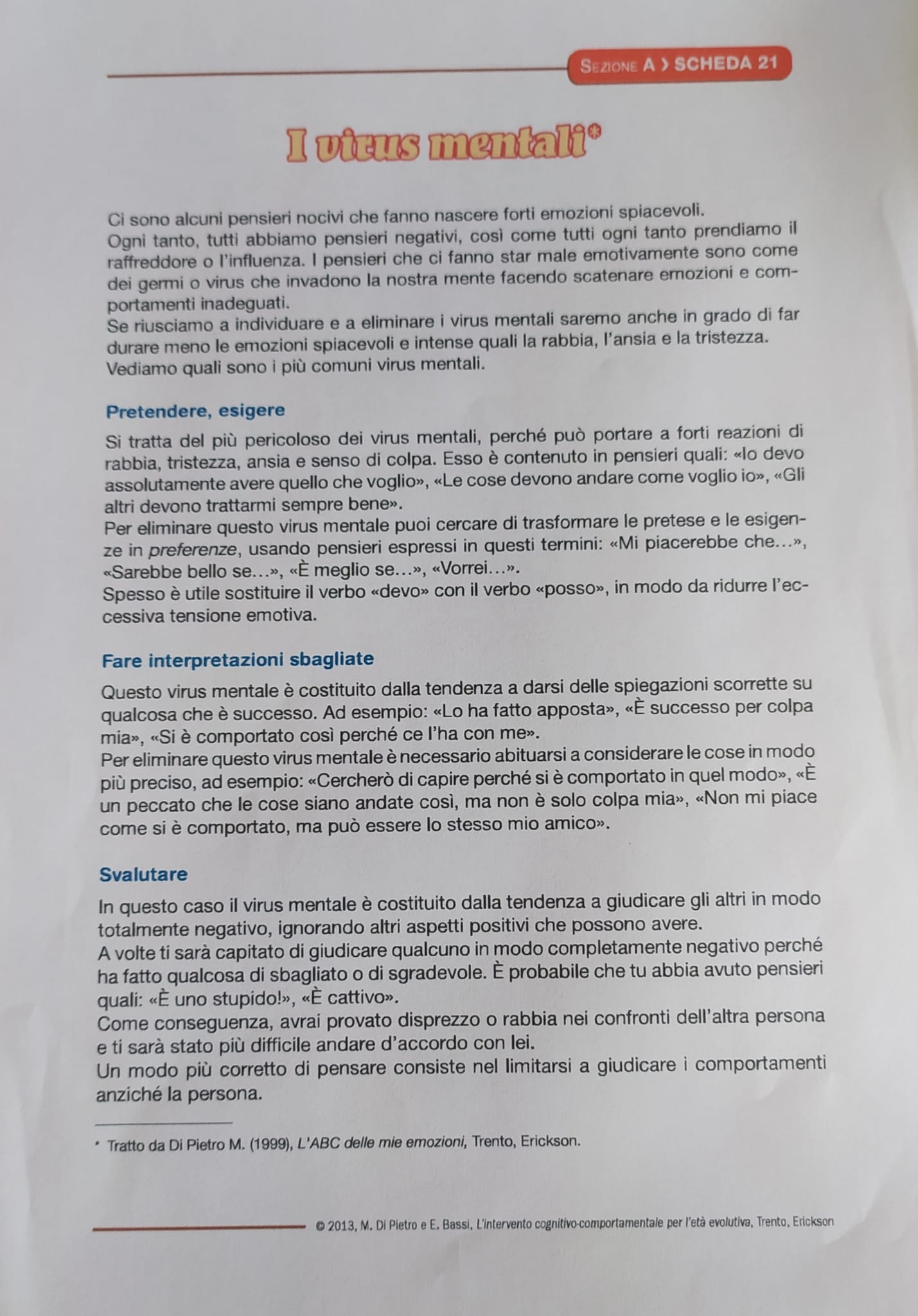

L’intervento cognitivo comportamentale in età evolutiva ha la caratteristica di essere nella maggior parte dei casi un tipo di intervento breve, strutturato e basato sull’assunto che pensiero, emozione e comportamento sono tre aspetti del funzionamento che interagiscono continuamente e si influenzano reciprocamente. Prima di decidere di avviare un intervento, è importante valutare se il comportamento del bambino sia collocabile all’interno del normale stadio di sviluppo (a volte i bambini possono manifestare una temporanea deviazione della traiettoria evolutiva, ma non una compromissione tale da richiedere un intervento) o se si tratti di una deviazione tale da compromettere il suo benessere emotivo e relazionale. È indispensabile inoltre, considerare fattori relativi al contesto familiare, sociale, alle abilità linguistiche, di memoria e alle capacità intellettive. L’intervento perché risulti efficace deve essere ben calibrato, perché se impostato in modo troppo elevato, il bambino o adolescente non riuscirà ad impegnarsi e a partecipare attivamente al processo di cambiamento. Se al contrario è tarato troppo al ribasso rispetto alle sue capacità, potrebbe sentirsi poco valorizzato e annoiarsi.

I materiali utilizzati durante un percorso di psicoterapia con bambini possono essere visivi, di tipo grafico, possono consistere in oggetti concreti (come ad esempio bambole per role playing, carte delle emozioni o schede da completare) così da facilitare la comprensione e per stimolare la partecipazione, tenendo sempre ben presente gli interessi individuali e privilegiando i canali di comunicazione preferenziali. Ciascun intervento necessita di essere adattato al livello di sviluppo cognitivo del bambino.

In età prescolare (4-5 anni) i bambini sono molto egocentrici, l’immaginazione governa il loro mondo, pertanto risulta difficile per loro distinguere tra fantasia e realtà; lo sviluppo cognitivo si colloca nella fase preoperatoria e questo limita la capacità di pensare in modo logico, di comprendere concetti astratti e di conseguenza è impossibile riuscire ad assumere la prospettiva di un’altra persona. Inoltre, dal momento che il loro vocabolario emotivo è ancora limitato, tendono a comunicare le loro emozioni attraverso il comportamento.

I problemi tipici di questa età sono:

∘ paure irrazionali;

∘ difficoltà a giocare in modo cooperativo;

∘ incapacità di controllare i propri impulsi;

∘ difficoltà a comprendere la morte e la separazione dei genitori.

Durante l’infanzia (6-10 anni) lo sviluppo fisico consente di padroneggiare molte abilità motorie e lo sviluppo cognitivo si colloca nella fase delle operazioni concrete pertanto il pensiero dei bambini diviene più logico, sebbene non siano ancora in grado di pensare in modo astratto o di considerare una gamma di possibili alternative. In questa fase i bambini iniziano a confrontarsi con gli altri e questo può facilitare un atteggiamento troppo critico verso sé stessi e lo sviluppo di sensi d’inferiorità.

I problemi tipici di questa età sono:

∘ ansia sociale (legata all’interazione con i coetanei e alla paura del rifiuto);

∘ ansia prestazionale (legata ai risultati scolastici);

∘ bassa autostima (dovuta ad un eccesso critico verso se stessi).

All’inizio dell’adolescenza (11-15 anni) vi è un graduale spostamento dalla fase delle operazioni concrete alla fase delle operazioni formali. Di conseguenza i ragazzi cominciano a pensare in modo più astratto e sviluppano la capacità di generare ipotesi e di pensare in modo più logico. Spesso però non sono in grado di applicare tali capacità a sé stessi. A quest’età possono ritenere di essere osservati da tutti e che tutti si accorgano di un loro difetto. Questo comporta un’eccessiva preoccupazione per il proprio aspetto, per le proprie prestazioni e per come gli altri possano reagire nei loro confronti. Di conseguenza possono andare incontro a un calo dell’autostima.

I problemi tipici di quest’età sono:

∘ frequenti sbalzi di umore influenzati da cambiamenti biologici;

∘ iper reattività al comportamento di amici, familiari, insegnanti;

∘ rapporto difficile con genitori;

∘ ansia e depressione;

∘ senso di colpa e imbarazzo associati alla sessualità;

∘ uso e abuso di sostanze.

Nella fase dell’adolescenza avanzata (16-19 anni) vi è solitamente una maggiore stabilità rispetto al periodo iniziale. L’aumentata capacità di ricorrere alle operazioni formali porta i ragazzi a pensare in modo più sofisticato, consentendo loro di formulare ipotesi complesse e di considerare eventi futuri e possibili conseguenze. Tendono solitamente a impegnarsi per ottenere un maggiore indipendenza e sperimentare nuovi ruoli e nuove responsabilità. I loro interessi possono cambiare e tendono a porsi quesiti di natura esistenziale. Nell’ambito dei rapporti affettivi si presentano nuove sfide relative alle relazioni amorose e alla sessualità.

I problemi tipici di questa età sono:

∘ ansia riguardo alla scelta degli studi o l’inserimento nel lavoro;

∘ rabbia associata al desiderio di indipendenza dalla famiglia;

∘ senso di solitudine dovuto ai cambiamenti nei rapporti interpersonali;

∘ ansia riguardo ai rapporti con l’altro sesso;

∘ errori nelle proprie scelte dovuti a scarsa esperienza.

Gli strumenti operativi che possono essere utilizzati nel corso dell’intervento e scelti sulla base degli obiettivi terapeutici da perseguire, della fascia d’età e delle particolari caratteristiche del bambino o dell’adolescente e del suo ambiente sociale sono:

∘ strategie basate sul rinforzo;

∘ token economy;

∘ time out;

∘ contratto comportamentale;

∘ costo della risposta;

∘ conseguenze logiche;

∘ training di abilità sociali;

∘ negoziazione;

∘ allenamento all’assertività;

∘ psicoeducazione;

∘ allenamento alle istruzioni;

∘ allenamento al rilassamento;

∘ narrazione terapeutica;

∘ messa in discussione dei pensieri;

∘ uso di tecniche immaginative.

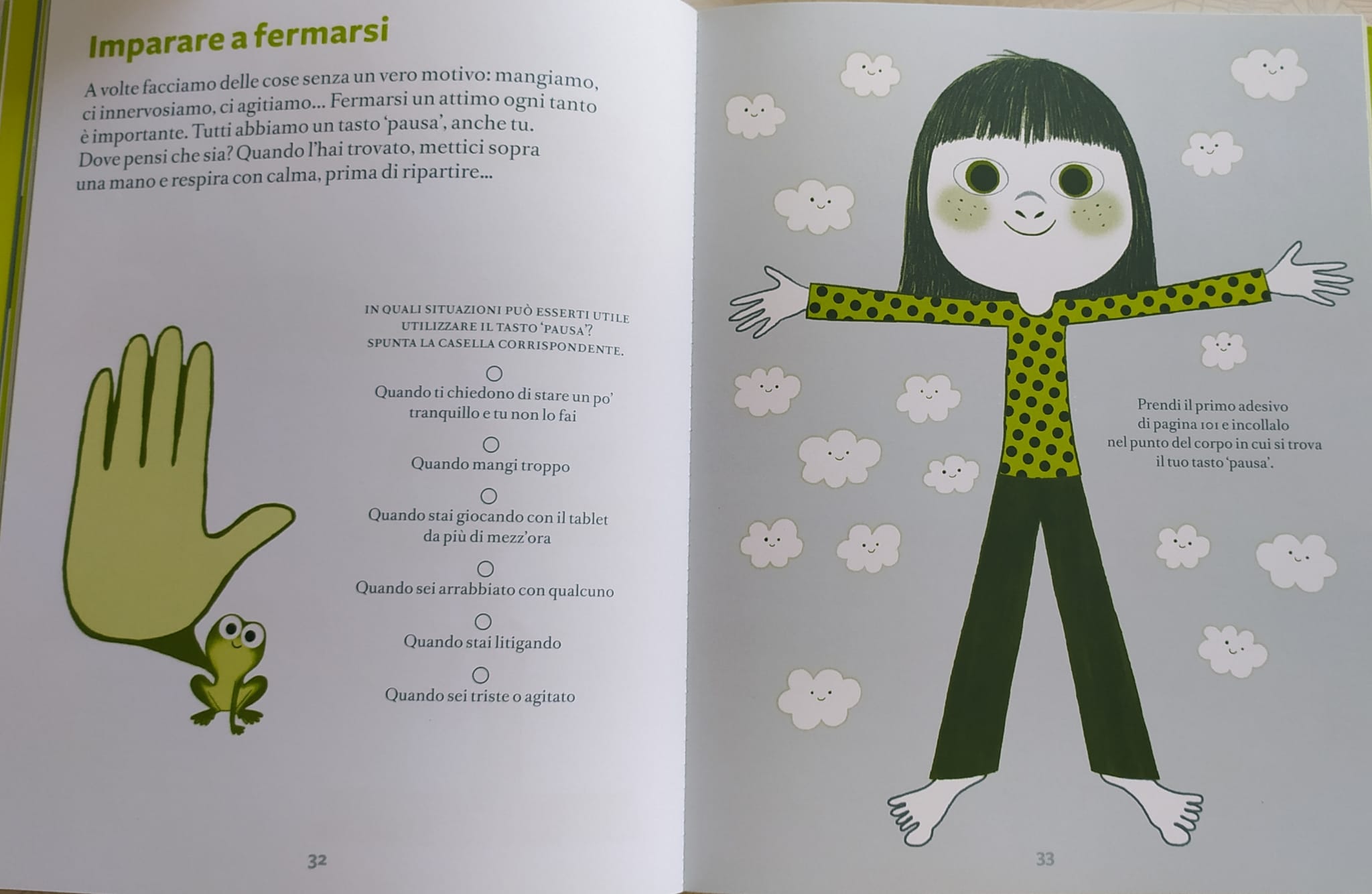

Mindfulness per bambini

Mindfulness è la traduzione inglese della parola Sati, che nella lingua pali (lingua liturgica del Buddhismo), si riferisce all’espressione “attenzione consapevole”, “consapevolezza”. Consiste in una pratica che ha come obiettivo principale imparare a vivere il momento presente con il cuore, conoscere sé stessi e il mondo intorno per ciò che realmente sono, guardando entrambi con freschezza e capacità di accettazione, procedere nella vita senza stress, un passo alla volta. È una disciplina che insegna ad essere consapevoli ovvero agire in modo quanto più possibile intenzionale, dirigendo uno sguardo puntuale ma non giudicante a ogni cosa che si faccia, si dica e si pensi. Allena la mente a dirigere l’attenzione verso un oggetto in modo preciso, senza l’interferenza del pensiero che risente dell’esperienza passata o delle proiezioni sul futuro. Molti adulti e bambini sono poco mindfulness. Tendono ad essere più guidati da una sorta di “pilota automatico” per fronteggiare la realtà. Ovvero reagiscono alle situazioni facendo riferimento a schemi abituali e automatizzati. Invece di scegliere, in modo consapevole, come comportarsi e come vivere la realtà. Vedono ma non guardano, ascoltano ma non sono attenti a ciò che l’altro dice. Chi vive un momento di disagio o sofferenza emotiva o psico-fisica, il più delle volte si affida esclusivamente a questa modalità per affrontare la propria quotidianità.

La mindfulness applicata ai bambini insegna loro come essere più attenti e consapevoli nei confronti di sé stessi e gli altri. Ha come obiettivo principale suscitare la curiosità e l’attenzione. Fare in modo che il loro senso di meraviglia non finisca mai, così come il loro interesse nel connettersi con l’esterno da un interno più rilassato più reattivo e sicuro di sé. La capacità di focalizzare meglio l’attenzione su determinati stimoli migliorerà la loro concentrazione. Un aspetto, questo, indubbiamente essenziale in questo mondo così sovraccarico di stimoli, nel quale i bambini non hanno filtri ragionevoli e stabili con cui gestire una tale valanga sensoriale e percettiva. L’intenzione è di sfruttare l’età in cui il cervello del bambino è molto più ricettivo a tali pratiche. I suoi benefici sono riconosciuti da paesi come Regno Unito, Canada, Paesi Bassi, Stati Uniti e Australia. Queste nazioni hanno come obiettivo quello di includerla nei piani didattici, in modo che sia praticata ovunque. L’età più opportuna per iniziare con la mindfulness è quella dei 3 anni, ma è importante tener presente che se si vogliono ottenere risultati, il bambino deve essere costante fino a quando la novità non si trasformi in abitudine. A quel punto non resta che mantenere la routine e approfondire un po’ di più. Le tecniche, la filosofia e l’approccio di mindfulness favoriscono cambiamenti sostanziali che consentono di offrire nuove prospettive.

In particolare i bambini, con l’ausilio di attività semplici e divertenti impareranno a:

∘ gestire meglio le proprie emozioni negative, capire la fonte della rabbia o tristezza per incanalarle correttamente;

∘ migliorare le abilità sociali, il loro modo di relazionarsi, ad esempio evitando situazioni di violenza e aggressività in classe e con i pari;

∘ concentrarsi e orientare in modo più consapevole l’attenzione;

∘ rafforzare la memoria;

∘ prendere coscienza del proprio corpo in modo da comprendere meglio i propri stati d’animo e percepire i propri limiti;

∘ acquisire strategie per rilassarsi, respirare, meditare.

L’ABA

L’ABA, Applied Behavior Analysis in inglese, analisi comportamentale applicata in italiano, è la scienza psicologica che ha come oggetto di studio le interazioni psicologiche tra individuo e ambiente e come metodo quello scientifico proprio delle scienze naturali. La sua funzione è quella di descrivere queste interazioni, spiegare come avvengono e su queste basi prevederne le caratteristiche e la probabilità di comparsa nel futuro e influenzarne (modificarne) la forma e la funzione. Trova applicazione in svariati ambiti, tra cui lo sviluppo tipico e atipico, ha dimostrato grande efficacia negli interventi per il trattamento dell’autismo, tanto che nel 2011 l’Istituto Superiore di Sanità ha definito gli interventi basati sull’ABA come trattamenti elettivi per l’autismo. Ma la sua attenzione rivolta a comportamenti socialmente significativi (abilità scolastiche, adattive, sociali, comunicative) la rende adatta ad essere applicata a qualsiasi ambito di intervento. Per merito del suo rigore scientifico e metodologico ha ottenuto tantissimi successi nell’ambito della disabilità in generale. L’ABA si basa sulla misurazione e sulla valutazione di comportamenti obiettivamente definiti all’interno di contesti significativi come scuola, casa e comunità.

Di seguito una sintesi delle sue componenti:

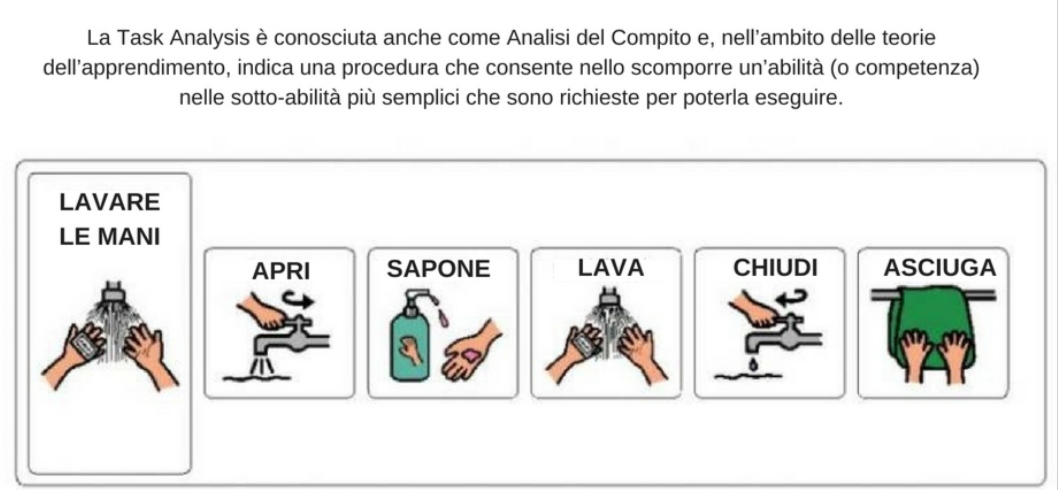

∘ identificazione e selezione delle abilità e di eventuali comportamenti problema;

∘ identificazione chiara degli obiettivi da raggiungere;

∘ scomposizione degli obiettivi complessi in obiettivi più semplici;

∘ progettazione individualizzata e realizzazione di interventi per insegnare nuove abilità e ridurre i comportamenti problematici;

∘ monitoraggio continuo dei progressi verso gli obiettivi stabiliti per controllare l’efficacia dell’intervento.

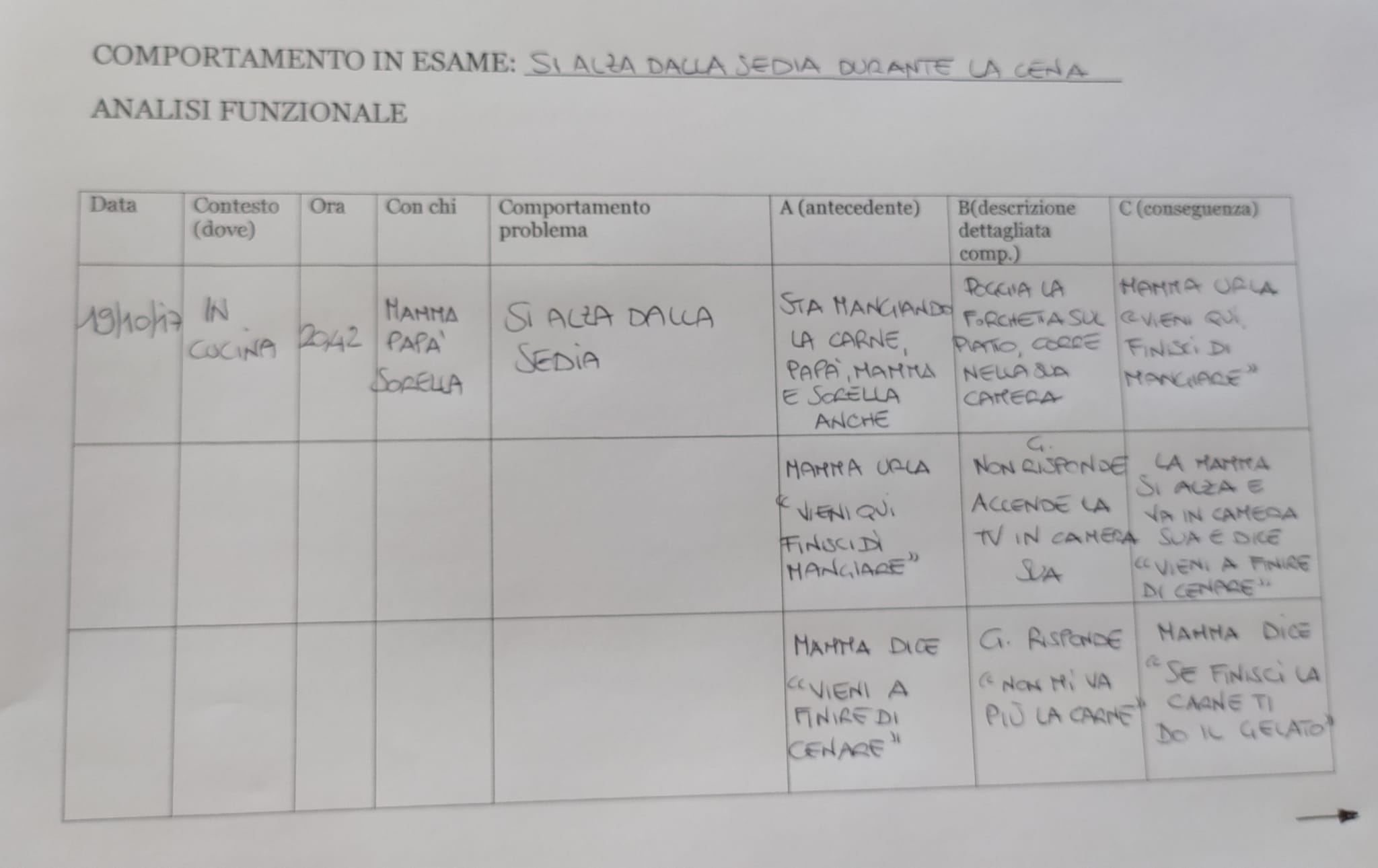

L’analisi funzionale dei comportamenti problema

Un comportamento problema è una forma di comunicazione inadeguata usata da individui che non possiedono ancora abilità più sofisticate di linguaggio tali da influenzare gli altri per ottenere un vasto repertorio di effetti desiderabili. Pertanto il problema di comportamento ha un valore comunicativo. L’analisi funzionale è uno strumento che serve a descrivere, comprendere la struttura, il significato e la funzione di un dato comportamento. Solo se conosciamo un comportamento possiamo programmare efficacemente un intervento per modificarlo.

Quasi tutti i comportamenti possono essere descritti attraverso le funzioni di:

∘ richiesta di attenzione;

∘ richiesta di oggetti e/o attività preferite;

∘ fuga da un compito e/o da una situazione;

∘ ricerca di stimolazione sensoriale;

∘ ricerca di sollievo dal dolore.

L’Analisi funzionale procede in questo modo:

∘ si sceglie un comportamento da esaminare;

∘ si descrive il comportamento in modo operazionale ovvero descrivendo la più piccola unità di comportamento, evitando le etichette generali, quindi descrivendo tutto quello che il soggetto fa e/o dice senza fornire interpretazioni (es. Luca morde e non “è aggressivo”);

∘ si annota quando il comportamento si verifica (chi è presente in quel momento quando e dove accade);

∘ si determina la possibile funzione del comportamento esaminato.

Si può così creare una gerarchia di possibili comportamenti che la persona dovrebbe modificare o incrementare o diminuire.

Si utilizzano delle schede ABC nelle quali si descrivono:

a) antecedenti;

b) il comportamento;

c) le conseguenze.

Per determinare correttamente la funzione di un dato comportamento sono necessarie più osservazioni ripetute nel tempo. Si possono adottare modifiche al comportamento manipolando in modo sperimentale le variabili antecedenti e/o conseguenti che sono state identificate come agenti di controllo di quel dato comportamento. Si devono infine fornire strategie alternative di comportamento affinché la persona raggiunga un determinato scopo. È importante condurre l’analisi funzionale insieme ad un esperto in strategie cognitivo – comportamentali e concordare insieme un intervento che debba considerare non solo unicamente il comportamento problema ma anche le abilità, i bisogni, i desideri del/la bambino/a in esame.

Il VB MAPP

Il termine Verbal Behavior fa riferimento al libro omonimo di B. F. Skinner pubblicato nel 1957, in cui il linguaggio, inteso come una funzione del comportamento, viene appreso nello stesso modo in cui si apprende ogni altro tipo di comportamento ovvero attraverso le interazioni con l’ambiente. Quando i bambini emettono i primi suoni o le prime parole, ottengono tante gratificazioni (rinforzi) da parte dei genitori. Diversamente, smettono gradualmente di usare certe espressioni se i genitori non le accettano. Il riuscire ad esprimere i propri desideri e bisogni è di per sé un forte rinforzo per il bambino. L’esperienza e l’apprendimento pertanto hanno un ruolo determinante nell’acquisizione del linguaggio. Il VB MAPP è uno strumento impiegato per valutare lo sviluppo del linguaggio e delle abilità sociali in bambini con Disturbo dello Spettro Autistico o Disturbo Generalizzato dello sviluppo. Analizza i prerequisiti linguistici per lo sviluppo del comportamento verbale e del linguaggio in bambini da 0 a 48 mesi di età e in coloro che possiedono abilità commisurate a tale età, per cui anche adolescenti e adulti che presentano forme di ritardo del linguaggio. Si focalizza sull’assessment dei prerequisiti linguistici in accordo alla classificazione di Skinner, che individua quattro tipi di linguaggio: Mand, Tact, Ecoico, Intraverbale.

In base ai dati raccolti, lo strumento:

∘ permette la definizione del “livello operante” ovvero ciò che il soggetto sa fare al momento della valutazione;

∘ consente la programmazione e la stesura di un PEI (Piano Educativo Individualizzato), realizzato a partire dai punti di forza e debolezza dimostrati dal soggetto;

∘ permette di monitorare lo sviluppo delle abilità nel tempo.

È costituito da 5 componenti:

1. VB-MAPP Milestones Assessment: fornisce un esempio rappresentativo delle capacità verbali del bambino secondo 3 livelli di sviluppo (0-18 mesi, 18-30 mesi e 30-48 mesi), attraverso l’assessment di 13 abilità;

2. Assessment delle Barriere: fornisce una valutazione di 24 competenze, che comunemente costituiscono aspetti critici per l’apprendimento e l’acquisizione del linguaggio in bambini con disabilità (problemi di comportamento, controllo educativo, carenze in abilità sociali, ecc.);

3. Assessment delle Transizioni: valuta 18 aree di competenza, alcune in comune con i primi due componenti, per capire se il soggetto progredisce e ha acquisito le abilità necessarie per imparare in un ambiente educativo inclusivo;

4. Analisi del Compito e Monitoraggio delle Attività: indaga in modo ancora più approfondito rispetto alle altre sezioni le abilità di apprendimento e di linguaggio del soggetto, suddivise in 16 aree di competenza;

5. Programmazione del PEI: questa fase prevede l’elaborazione di un piano educativo individualizzato a partire dai risultati ottenuti nei 4 componenti precedenti.

Percorsi abilitativi/riabilitativi

Il percorso di trattamento abilitativo/riabilitativo consiste in un insieme di attività volte a promuovere benessere, sviluppo e mantenimento della salute del bambino o ragazzo. Il benessere psicologico si ottiene quando è presente uno stato di equilibrio tra la persona con i suoi bisogni le sue risorse e le richieste dell’ambiente in cui vive. La riabilitazione psicologica si avvale di tecniche e di attività finalizzate al recupero di abilità o competenze emotive, relazionali, sociali e cognitive compromesse ovvero che hanno subito una modificazione, un deterioramento e/o una perdita. L’abilitazione invece ha a che fare con lo sviluppo tipico e fa riferimento a quegli interventi che hanno l’obiettivo di sviluppare nel bambino o ragazzo abilità utili ad evitare l’insorgere di disturbi, ad accrescere competenze per fronteggiare difficoltà emotive, relazionali e sociali e sviluppare abilità cognitive non adeguatamente progredite o potenziate. Il trattamento si rivolge a minori di età compresa tra i 2 e i 18 anni ed è caratterizzato da un approccio multimodale in quanto spesso coinvolge le diverse realtà che ruotano attorno ad essi, allo scopo di favorire una presa in carico sinergica tra asilo, scuola, famiglia e altri servizi. I minori a cui solitamente è rivolto hanno diagnosi di disturbo generalizzato dello sviluppo, ritardi nello sviluppo del linguaggio, ritardi psicomotori, disturbi specifici di apprendimento, disturbo dell’attenzione e dell’iperattività. Si tratta di percorsi pensati per bambini e ragazzi e che stimolano riflessioni, esercizi e giochi e si adotta una modalità specifica a seconda del singolo bambino/ragazzo.

Si può trattare di percorsi di potenziamento di abilità cognitive, nello specifico:

∘ visuospaziali e/o visuopercettive;

∘ attenzione;

∘ memoria;

∘ orientamento;

∘ linguaggio;

∘ abilità prassiche;

∘ funzioni esecutive.

Oppure si può articolare in percorsi che mirano allo sviluppo di competenze socio pragmatiche o abilità di autocontrollo e/o fiducia in sé stessi.

Il metodo Feuerstein

Il metodo Feuerstein prende il nome dallo psicopedagogista istraeliano, nato in Romania, Reuven Feuerstein, che lo ha elaborato per sviluppare l’intelligenza di bambini con problemi di apprendimento o con disabilità intellettiva, oppure interessati da sindrome di Down. Secondo Feuerstein l’intelligenza non è un tratto ereditato geneticamente e perciò immutabile, ma uno stato, risultato di diverse componenti, di cui quella genetica non è la sola né la più importante. È la propensione dell’organismo a modificarsi nella sua struttura cognitiva, in risposta al bisogno di adattarsi a nuovi stimoli, di origine interna o esterna che siano. La parte applicativa del metodo è il PAS (Programma di Arricchimento Strumentale) con cui si procede, tramite esercizi, svolti sempre sotto la guida di un insegnante, a sviluppare l’intelligenza intesa come proprietà dinamica della mente, cioè modificabile. In sintesi il metodo consiste nel rendere consapevole il bambino o il ragazzo che attua dei precisi processi mentali quando impara o risolve dei problemi. Può non solo essere consapevole di questi processi mentali (può “vedere” come pensa) ma può anche modificarli per meglio imparare e risolvere problemi di varia natura, non solo matematici o scolastici.

Ad esempio gli esercizi del PAS puntano a:

∘ far controllare l’impulsività quando si deve rispondere ad una domanda o risolvere un problema;

∘ far riflettere prima di compiere anche la più piccola azione;

∘ chiedersi sempre quale è il problema e come lo si è risolto e perché si ha avuto successo o meno.

Lo stesso Feuerstein afferma e dimostra, dato che il metodo è ormai applicato in varie nazioni, che il cervello umano è modificabile strutturalmente se opportunamente stimolato e che ad ogni età un individuo può cambiare ed incrementare la propria intelligenza che può così essere insegnata.

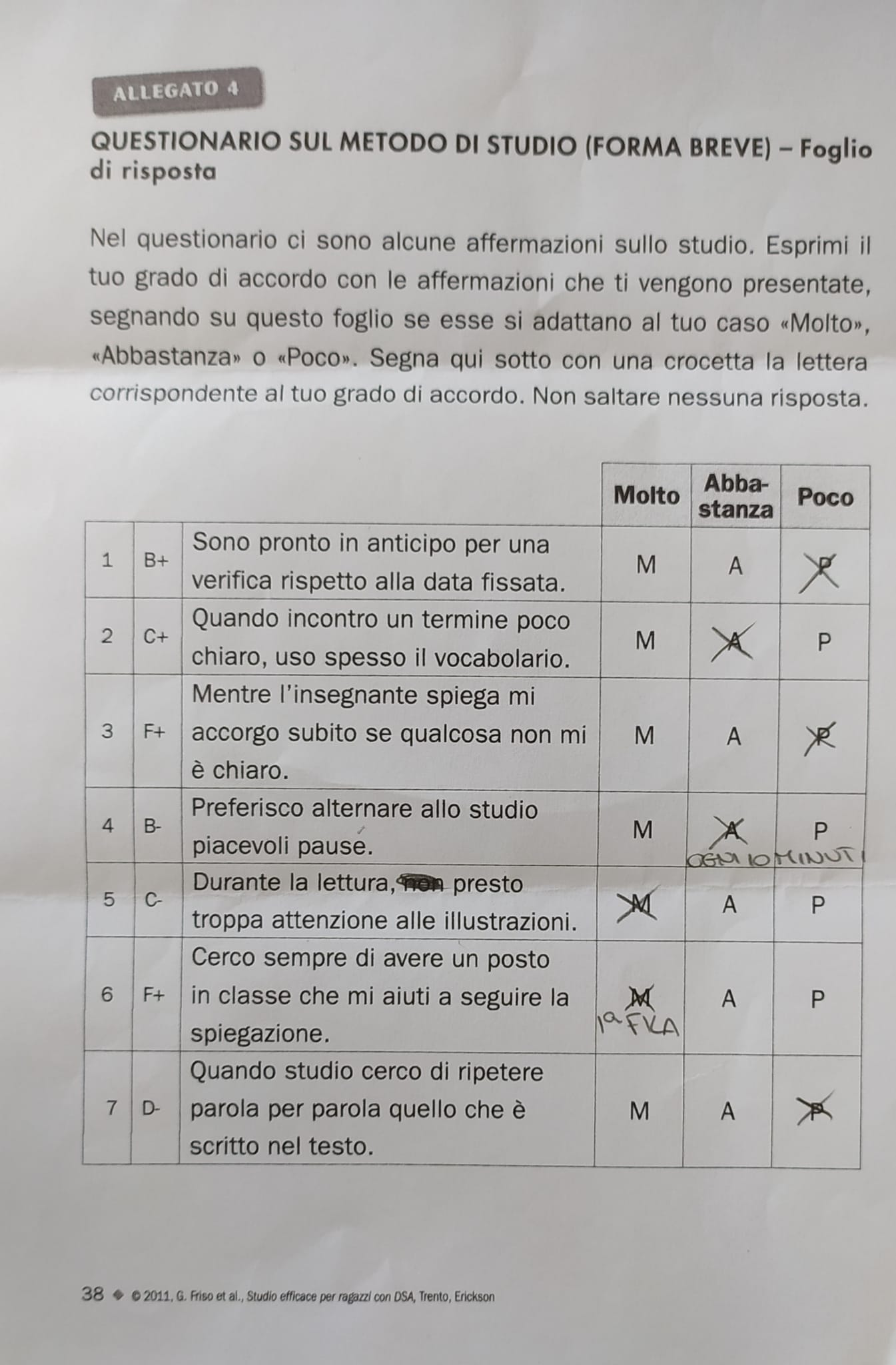

Metodo di studio efficace in dieci incontri

Tenendo presente strategie di apprendimento e di studio personali, stili cognitivi privilegiati di elaborazione dell’informazione e aspetti emotivo motivazionali dell’apprendimento del bambino o ragazzo, si articola un percorso sulla acquisizione di un metodo di studio efficace rivolto a studenti dai 9 ai 15 anni.

Si tratta di un programma suddiviso in 10 incontri strategici e altri due dedicati alla valutazione, il cui obiettivo è imparare a sviluppare abilità e strategie di studio più funzionali capaci di ridurre le difficoltà operative. Si potenzia quindi il metodo di studio attraverso un percorso strutturato che parte dall’organizzazione e la gestione del tempo, tocca aspetti quali prendere appunti, utilizzare il diario, studiare sui libri di testo, creare un piano di ripasso, affrontare diversi tipi di verifiche e vincere la paura delle verifiche e si conclude con alcuni incontri dedicati agli strumenti compensativi e dispensativi. I tempi di lavoro indicativi per ciascun incontro variano dai 50 ai 90 minuti per ciascun incontro con cadenza settimanale, tuttavia i tempi possono cambiare in base agli obiettivi che ci si prefigge, alla modalità di svolgimento e all’atteggiamento dei ragazzi verso lo studio. La proposta di intervento è tarata in base alle informazioni ricavate dal questionario somministrato ad inizio percorso e si focalizza maggiormente sulle aree che risultano carenti.

SEI CURIOSO?

SCOPRI LE MIE ATTIVITÀ ED I MIEI EVENTI